URL записи05.07.2016 в 20:59Пишет Эрл Грей:

URL записи05.07.2016 в 19:07Пишет Shinmaya aka Fred:

Ребятушки, срочно нужно спасать кису!!! - Москва и московская область.URL записи

История стара как мир: умерла хозяйка, и с кошкой возиться не хотят, им проще усыпить.

Кисе около пяти лет, к лотку приучена, по характеру немного недоверчивая.

По вопросу удочерения кисуни пишем Aviry

Очень прошу максимальный перепост!!!

среда, 06 июля 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

06.07.2016 в 05:55

Пишет ein Vogel:

вторник, 05 июля 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

В 90-е на экраны вышло удивительно много качественно снятых и, в общем, даже неглупых лент с удивительно прямолинейной, наивной и плоской моралью. Не знаешь, как и оценить их - вроде эта мораль и не портит картину в целом, но и всерьёз её воспринимать сложно. В этом ряду стоит и "Волшебная история" (или, что точнее по смыслу, "FairyTale: A True Story").

Сюжет основан на истории знаменитых фотографий "фей из Коттингли", но, что называется, loosely based - 16-летнюю Элси значительно омолодили, события более чем трёх лет сжали в несколько недель, Гудини из приглашённого эксперта, одного из многих, превратили наравне с девочками в центрального героя (это нужно, чтоб в финале он проговорил мораль картины. глядя прямо в камеру), а покойного брата Элси, который стоит в самом центре повествования, никогда не существовало. Разумеется, в фильмах, основанных на реальных событиях, часто делаются те или иные изменения сюжета, чтоб сделать его более кинематографичным. Вполне оправданно "сжатие" больших временных промежутков, можно вводить новых персонажей в качестве некоего собирательного образа, что показать конфликт на экране нагляднее... Но когда весь этот конфликт и самая идея фильма, основанного на реальных событиях, базируются, однако же, на событии полностью вымышленном, это неизбежно вызывает вопросы если не к качеству самих идей, то к их адекватности выбранной истории. А такое несоответствие почему-то часто сопровождало упомянутый тип кинолент - стоит вспомнить хоть "Целителя Адамса"...

Однако это даже не главная проблема с моралью "Волшебной истории" - главное то, что эта мораль весьма запутана. С одной стороны, как я уже отметил, Харви Кейтель в роли Гудини проговаривает её на камеру - то, что сделано с добрыми, а не корыстными побуждениями, то, что даёт людям радость и надежду, не может считаться мошенничеством и обманом и безусловно хорошо. Что ж, это вполне ясно. Но почему тогда толпа людей, обрадованных фотографиями и с бескорыстным интересом понаехавших в Коттингли навстречу феям, показана в столь однозначно отрицательном свете? Почему в фей верят лишь люди, пережившие тяжёлую травму и явно с трудом адаптирующиеся к жизни, и в плюс ли это посланию фильма? Наконец, к чему вообще все сцены с владельцем местной фабрики?! Они буквально висят в воздухе.

В то же время помимо всего этого фильм не за что ругать. Кинематография вполне достойная, кадры Коттингли красиво построены, и легко поверить, что тут живут реальные феи... Да и спецэффекты, показывающие - да, мол, живут, выполнены прекрасно, даже удивительно хорошо, если учитывать год выхода фильма... Вот разве что монтаж - очень резкий и во многих случаях невнятный, особенно когда его пытаются сделать параллельным, - вызывает серьёзные нарекания.

Актёрские работы преимущественно очень достойные. Харви Кейтель в равной степени убедителен и харизматичен в роли великого фокусника, Флоренс Холт и Элизабет Эрл обе очень хороши в главных ролях, особенно последняя - её Фрэнсис очаровательна и совершенно верибельна. Питер О’Тул, правда, ничего выдающегося в роли Артура Конан Дойла не продемонстрировал, но был вполне убедителен - а это, в конце концов, и не главная драматическая роль картины. Тим МакИннерни демонстрирует обычную для него откровенно гротесковую игру, но его персонаж и написан как карикатура (даже его фамилия - Хорёк!)... что, впрочем, опять ставит вопросы к брутальной прямолинейности истории.

"FairyTale: A True Story" - довольно красивый и, если вы сумеете подавить в себе всякую критичность, довольно трогательный фильм. Но в погоне за этой несколько дешёвой трогательностью он изрядно теряет в подлинной глубине, включая и глубину эмоционального воздействия. Такое кино хорошо смотреть, если вы хотите взволноваться и вдохновиться... но не слишком.

Сюжет основан на истории знаменитых фотографий "фей из Коттингли", но, что называется, loosely based - 16-летнюю Элси значительно омолодили, события более чем трёх лет сжали в несколько недель, Гудини из приглашённого эксперта, одного из многих, превратили наравне с девочками в центрального героя (это нужно, чтоб в финале он проговорил мораль картины. глядя прямо в камеру), а покойного брата Элси, который стоит в самом центре повествования, никогда не существовало. Разумеется, в фильмах, основанных на реальных событиях, часто делаются те или иные изменения сюжета, чтоб сделать его более кинематографичным. Вполне оправданно "сжатие" больших временных промежутков, можно вводить новых персонажей в качестве некоего собирательного образа, что показать конфликт на экране нагляднее... Но когда весь этот конфликт и самая идея фильма, основанного на реальных событиях, базируются, однако же, на событии полностью вымышленном, это неизбежно вызывает вопросы если не к качеству самих идей, то к их адекватности выбранной истории. А такое несоответствие почему-то часто сопровождало упомянутый тип кинолент - стоит вспомнить хоть "Целителя Адамса"...

Однако это даже не главная проблема с моралью "Волшебной истории" - главное то, что эта мораль весьма запутана. С одной стороны, как я уже отметил, Харви Кейтель в роли Гудини проговаривает её на камеру - то, что сделано с добрыми, а не корыстными побуждениями, то, что даёт людям радость и надежду, не может считаться мошенничеством и обманом и безусловно хорошо. Что ж, это вполне ясно. Но почему тогда толпа людей, обрадованных фотографиями и с бескорыстным интересом понаехавших в Коттингли навстречу феям, показана в столь однозначно отрицательном свете? Почему в фей верят лишь люди, пережившие тяжёлую травму и явно с трудом адаптирующиеся к жизни, и в плюс ли это посланию фильма? Наконец, к чему вообще все сцены с владельцем местной фабрики?! Они буквально висят в воздухе.

В то же время помимо всего этого фильм не за что ругать. Кинематография вполне достойная, кадры Коттингли красиво построены, и легко поверить, что тут живут реальные феи... Да и спецэффекты, показывающие - да, мол, живут, выполнены прекрасно, даже удивительно хорошо, если учитывать год выхода фильма... Вот разве что монтаж - очень резкий и во многих случаях невнятный, особенно когда его пытаются сделать параллельным, - вызывает серьёзные нарекания.

Актёрские работы преимущественно очень достойные. Харви Кейтель в равной степени убедителен и харизматичен в роли великого фокусника, Флоренс Холт и Элизабет Эрл обе очень хороши в главных ролях, особенно последняя - её Фрэнсис очаровательна и совершенно верибельна. Питер О’Тул, правда, ничего выдающегося в роли Артура Конан Дойла не продемонстрировал, но был вполне убедителен - а это, в конце концов, и не главная драматическая роль картины. Тим МакИннерни демонстрирует обычную для него откровенно гротесковую игру, но его персонаж и написан как карикатура (даже его фамилия - Хорёк!)... что, впрочем, опять ставит вопросы к брутальной прямолинейности истории.

"FairyTale: A True Story" - довольно красивый и, если вы сумеете подавить в себе всякую критичность, довольно трогательный фильм. Но в погоне за этой несколько дешёвой трогательностью он изрядно теряет в подлинной глубине, включая и глубину эмоционального воздействия. Такое кино хорошо смотреть, если вы хотите взволноваться и вдохновиться... но не слишком.

понедельник, 04 июля 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Сперва небольшое отступление - недавно в разговоре про "ElfQuest" я обнаружил с удивлением, что природа эльфов для кого-то стала сюрпризом. Мне самому казалось, что на первых страницах первого выпуска она показана совершенно однозначно - ну как ещё истолковать спустившихся в огромном замке с неба существ, чужих этому миру? - и это, как мне кажется, не умаляет волшебства: это ведь не рассказ о том, что эльфы оказались инопланетянами, а о том, что инопланетяне оказались эльфами...

Но вообще-то мы тут, чтоб поговорить про третий том "Саги о Лесных Всадниках".

После второго тома, где персонажи разбились на несколько групп, а их путешествие, в свою очередь, было поделено на короткие приключения, значимые в канве большой истории, но сами по себе производившие впечатление скорее филлерных, лёгких новелл, сюжет вновь приобретает размах. Хотя географически третий том всё же более камерный, чем первый, но по широте затронутых тем и заделов на будущие сюжеты, а также по сложности конфликтов и количеству параллельных сюжетных линий он, пожалуй, превосходит предыдущие.

Итак, разными путями Лесные Всадники добираются до Голубой Горы, где скрывается зло, о котором пыталась предупредить их Сава. При этом большинство из них пленено после того, как полакомились птицей, оказавшейся ездовым животным местных эльфов - Парящих, однако уже при первом своём появлении Рубака и Лита освобождают их, а также быстро добиваются симпатии Волла - главы Парящих, едва ли не превосходящего годами Саву. А вот Виноуилл, его советнице, помощнице и фактической правительнице Голубой Горы (ибо Волл утомлён долгой жизнью и пассивен, а она - весьма деятельна), Лесные Всадники очень не нравятся. Сами Парящие называют себя Высшими и тысячи лет потратили на то, чтоб отгородиться от планеты и воспроизвести образ жизни предков до появления на ней, поэтому появление пришельцев извне, да к тому же столь сильно изменённых этим миром, как Лесные Всадники, беспокоит и раздражает Винноуил. Как ни иронично, несмотря на её нескрываемую враждебность и предупреждение Савы, почти весь сюжет герои недооценивают то, насколько опасна Виноуилл и как далеко она может зайти.

В этом томе возвращается тема столкновения с более цивилизованным и более традиционалистским обществом, бывшая стержнем первой книги, причём на сей раз в роли "прищельца-варвара" оказывается вместе со Всадниками и Лита. Ситуация при этом отличается: пришельцы отнюдь не беженцы и не ищут в Голубой Горе пристанища, зато для её обитателей их присутствие - угроза выверенному образу жизни и, главное, идеологии. Таким образом, акцент смещается с адаптации к обычаям хозяев на способность взглянуть на свои обычаи со стороны.

Это также самый "эльфийский" на данный момент том - изящные фэнтезийные одежды Парящих, их вычурная архитектура, повсеместное присутствие магии... Для тех, кто устал от атмосферы неолита, этот том, безусловно, станет отдушиной.

Рисунок Венди Пини, как всегда очарователен и очень хорош. Сверхвыразительная мимика эльфов, уже упомянутая прекрасная архитектура, прекрасная работа с композицией страницы (особенно в сценах воспоминаний)... Да чего стоит один образ Тилдака!.. "ElfQuest" - безусловно, сравнительно редкий случай комикса, который настолько же красив, насколько и увлекателен.

В следующем томе эпичность явно совсем выйдет из берегов. Ждём.

Но вообще-то мы тут, чтоб поговорить про третий том "Саги о Лесных Всадниках".

После второго тома, где персонажи разбились на несколько групп, а их путешествие, в свою очередь, было поделено на короткие приключения, значимые в канве большой истории, но сами по себе производившие впечатление скорее филлерных, лёгких новелл, сюжет вновь приобретает размах. Хотя географически третий том всё же более камерный, чем первый, но по широте затронутых тем и заделов на будущие сюжеты, а также по сложности конфликтов и количеству параллельных сюжетных линий он, пожалуй, превосходит предыдущие.

Итак, разными путями Лесные Всадники добираются до Голубой Горы, где скрывается зло, о котором пыталась предупредить их Сава. При этом большинство из них пленено после того, как полакомились птицей, оказавшейся ездовым животным местных эльфов - Парящих, однако уже при первом своём появлении Рубака и Лита освобождают их, а также быстро добиваются симпатии Волла - главы Парящих, едва ли не превосходящего годами Саву. А вот Виноуилл, его советнице, помощнице и фактической правительнице Голубой Горы (ибо Волл утомлён долгой жизнью и пассивен, а она - весьма деятельна), Лесные Всадники очень не нравятся. Сами Парящие называют себя Высшими и тысячи лет потратили на то, чтоб отгородиться от планеты и воспроизвести образ жизни предков до появления на ней, поэтому появление пришельцев извне, да к тому же столь сильно изменённых этим миром, как Лесные Всадники, беспокоит и раздражает Винноуил. Как ни иронично, несмотря на её нескрываемую враждебность и предупреждение Савы, почти весь сюжет герои недооценивают то, насколько опасна Виноуилл и как далеко она может зайти.

В этом томе возвращается тема столкновения с более цивилизованным и более традиционалистским обществом, бывшая стержнем первой книги, причём на сей раз в роли "прищельца-варвара" оказывается вместе со Всадниками и Лита. Ситуация при этом отличается: пришельцы отнюдь не беженцы и не ищут в Голубой Горе пристанища, зато для её обитателей их присутствие - угроза выверенному образу жизни и, главное, идеологии. Таким образом, акцент смещается с адаптации к обычаям хозяев на способность взглянуть на свои обычаи со стороны.

Это также самый "эльфийский" на данный момент том - изящные фэнтезийные одежды Парящих, их вычурная архитектура, повсеместное присутствие магии... Для тех, кто устал от атмосферы неолита, этот том, безусловно, станет отдушиной.

Рисунок Венди Пини, как всегда очарователен и очень хорош. Сверхвыразительная мимика эльфов, уже упомянутая прекрасная архитектура, прекрасная работа с композицией страницы (особенно в сценах воспоминаний)... Да чего стоит один образ Тилдака!.. "ElfQuest" - безусловно, сравнительно редкий случай комикса, который настолько же красив, насколько и увлекателен.

В следующем томе эпичность явно совсем выйдет из берегов. Ждём.

воскресенье, 03 июля 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

суббота, 02 июля 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Подарок для ein Vogel по её заявке. Было непросто - пейринг очевидный и вполне верибельный, но тон ситуации не совсем тот, в котором привык писать я, - но я постарался. Надеюсь, хоть немного понравится!

Фэндом: "Поймай меня, если сможешь"

Рейтинг: NC-17

Предупреждения: Спанкинг, domestic discipline

В нос Карлу ударил запах типографской краски и разогретого металла. Но даже до того, как он ощутил эти запахи, прежде, чем услышал равномерный гул старых, из последних сил работающих печатных станков, Карл знал, что Фрэнк здесь. Не потому, что в этой деревне познакомились его мама и папа, не потому, что тут была типография, способная напечатать банковские чеки, почти идентичные настоящим – просто почувствовал Фрэнка в ярких мерцающих рождественских декорациях на улице и едва уловимом аромате запечённых гусей, несущемся из почти каждого дома...

Фэндом: "Поймай меня, если сможешь"

Рейтинг: NC-17

Предупреждения: Спанкинг, domestic discipline

В нос Карлу ударил запах типографской краски и разогретого металла. Но даже до того, как он ощутил эти запахи, прежде, чем услышал равномерный гул старых, из последних сил работающих печатных станков, Карл знал, что Фрэнк здесь. Не потому, что в этой деревне познакомились его мама и папа, не потому, что тут была типография, способная напечатать банковские чеки, почти идентичные настоящим – просто почувствовал Фрэнка в ярких мерцающих рождественских декорациях на улице и едва уловимом аромате запечённых гусей, несущемся из почти каждого дома...

пятница, 01 июля 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Сильная, независимая Невеста.

Идея со срезанием лица была очень глупой, но даже так Джокер смотрится эффектно порой.

Лучший образ Глиноликого!

Совершенно мимимишная Харли.

Просто блюющий безглазый монстр, ничего необычного для поклонников Нургла.

Человек Один-Пендель. Потому что теперь его тут тоже много будет, да.

Совершенно потрясающая жуткая глубоководная рыба.

Ястребоволк, животное охуенности.

Дракула Густава Климта.

В советской России труп хоронит тебя.

Идея со срезанием лица была очень глупой, но даже так Джокер смотрится эффектно порой.

Лучший образ Глиноликого!

Совершенно мимимишная Харли.

Просто блюющий безглазый монстр, ничего необычного для поклонников Нургла.

Человек Один-Пендель. Потому что теперь его тут тоже много будет, да.

Совершенно потрясающая жуткая глубоководная рыба.

Ястребоволк, животное охуенности.

Дракула Густава Климта.

В советской России труп хоронит тебя.

среда, 29 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

По какой-то причине из всех обзорщиков кино, которых я смотрю, именно Cinema Snob вызывает наибольшее желание ознакомиться с фильмами, о которых рассказывает. Почти все они у меня в списке на просмотр. Может, причина ви том, что это преимущественно ужасы, порно и кино 80-х?.. Ну, так или иначе, а сегодня я посмотрел фильм, давший начало одной из наиболее примечательных его серий обзоров - "Sleepaway Camp" Роберта Хилтзика.

Фильм довольно известен, но всё же постараюсь рассказать о нём, избегая спойлеров, хоть именно в спойлерах - самая примечательная и знаменитая его особенность. Итак, "Sleepaway Camp" начинается мирной сценой семейного отдыха на озере, но когда двойняшки опрокидывают лодку, в которой плыли с отцом, а пара подростков, не справившись с управлением моторкой, проплывает над ними, мирная сцена становится кровавой... Мы переносимся на восемь лет вперёд, в момент, когда Марта отправляет в летний лагерь двоих подростков - своего сына Рикки и племянницу Анжелу, о которой она как единственная родственница заботится с момента трагедии. Рикки едет туда не впервые и всех знает, а вот Анжела в первый раз выбирается куда0то без взрослых и вообще явно так и не отошла до конца от трагедии. Замкнутой и молчаливой девочке, конечно, приходится непросто в новом коллективе... А потом в лагере начинают происходить неплохо замаскированные под несчастные случаи убийства.

При словах "слэшер про летний лагерь" на ум, конечно же, сразу приходит "Пятница, 13-е" - и "Sleepaway Camp" составляет удивительный контраст с этой первой ассоциацией. В серии про Хрустальное озеро в одноимённом лагере лишь пару раз вообще присутствовали дети, и даже если они были, то ни убийца, ни авторы фильмов не уделяли им никакого внимания. Напротив, в "Sleepaway Camp" дети не только присутствуют - именно они являются главными героями, а вожатые появляются лишь постольку-поскольку. Фактически, этот фильм ближе не к "Пятнице, 13-му", а к чему-то типа "Сто дней после детства" - это история о подростках, неловкости первых отношений и тому подобном, только с убийствами (которые при этом, повторюсь, скорее факультативны и не стоят в центре действия).

Даже не принимая во внимание финальный поворот сюжета, который скорее подчеркивает ту же тему, чем привносит что-то принципиально новое, "Sleepaway Camp" подчеркивает специфику раннего пубертата, когда девочки и мальчики уже понимают, что они отличаются сильнее, чем казалось раньше, и уже интересуются друг другом больше, чем раньше, но ещё не знают хорошенько, что с этим интересом делать. Вот твоя ровесница, с которой вы нормально и непринуждённо общались прошлым летом, за год приобрела женственные формы и теперь общается с парнями из старшей группы, а тебя называет малышом. Вот ты целуешь девочку, которой вроде бы нравишься, я она обижается и уходит - а почему, разве это не то, что вам положено делать, ей самой разве не хочется? "Sleepaway Camp" отлично воспроизводит ту густую смесь детской наивности, глупых приколов и серьёзного соперничества при игре в "зарницу" с отупляющими волнами впервые проснувшихся гормонов, которая так тесно связана с летними лагерями.

Но то, что убийства не стоят в центре фильма, не значит, что он плох как слэшер. Хотя, безусловно, нестандартен - собственно, тут всего пара сцен, где убийца действительно slashes, в остальном же речь идёт о более тонких методах убийства, имитирующих несчастные случаи. Более тонких, но не менее жестоких: обвариться крутым кипятком или быть до смерти зажаленным пчелами - неплохая альтернатива смерти от мачете. Вместо крупных планов разрубаемой плоти и окровавленных орудий убийств Хилтзик демонстрирует долгие планы с изуродованными, искажёнными агонией телами, заставляя зрителя ёжиться при мысли о пережитых жертвами ощущениях, и это работает (в частности потому, что спецэффекты вполне неплохи по меркам этого сегмента кино). В финальных сценах фильма, где действие происходит почти в полной темноте (не мешающей разглядеть то, что нужно разглядеть, в отличие от многих подобных сцен, но оставляющей зрителя в достаточном напряжении из-за того, чего ему не видно), неплохо нагнетена и паника, когда об имитации несчастных случаев речь уже не идёт, а счёт трупов растёт стремительно. Да и немигающий взгляд Анжелы неплохо создаёт саспенс, даже до того, как происходит первое убийство.

Вообще актёрская игра - неожиданно сильная сторона "Sleepaway Camp". Поскольку акцент тут на взаимодействии персонажей, а не беготне по лесу и кровавом расчленении, это важный аспект, и актёры действительно не подводят. Фелисса Роуз, Джонатан Тирстен и Кристофер Коллет (исполняющие роли Анжелы, Рикки и его друга Пола соответственно) играют вполне верибельных и симпатичных подростков, причём Роуз выглядит выразительно даже в первой трети фильма, где у неё нет реплик. У взрослых роли поменьше, но и они вполне убедительны. Конечно, Дезри Гулд в роли тёти Марты выглядит более чем странно, но персонаж именно таким и должен быть. Единственное явно слабое звено в актёрском ансамбле, на мой взгляд, это Карен Филдс в роли Джуди - по какой-то причине она строит гримасы, вернее, одну и ту же гримасу, произнося каждую свою реплику, и смотреть на это тяжко.

Конечно, есть у "Sleepaway Camp" и другие недостатки. При том, что сценарий в целом крепок и внятен, тут встречаются порой пассажи типа "-Доктор, каков ваш прогноз? -Он получил серьёзные ожоги", да и монологи директора лагеря ближе к финалу хоть и отчасти оправданы сюжетно, смотрятся всё же как неловкий приём. Финальные кадры картины, при всей их узнаваемости, вызывают и недоумение - я имею ввиду буквально последний кадр с широко открытым ртом.

Тем не менее, фильм довольно сильный и интересный, как минимум - не банальный.

Фильм довольно известен, но всё же постараюсь рассказать о нём, избегая спойлеров, хоть именно в спойлерах - самая примечательная и знаменитая его особенность. Итак, "Sleepaway Camp" начинается мирной сценой семейного отдыха на озере, но когда двойняшки опрокидывают лодку, в которой плыли с отцом, а пара подростков, не справившись с управлением моторкой, проплывает над ними, мирная сцена становится кровавой... Мы переносимся на восемь лет вперёд, в момент, когда Марта отправляет в летний лагерь двоих подростков - своего сына Рикки и племянницу Анжелу, о которой она как единственная родственница заботится с момента трагедии. Рикки едет туда не впервые и всех знает, а вот Анжела в первый раз выбирается куда0то без взрослых и вообще явно так и не отошла до конца от трагедии. Замкнутой и молчаливой девочке, конечно, приходится непросто в новом коллективе... А потом в лагере начинают происходить неплохо замаскированные под несчастные случаи убийства.

При словах "слэшер про летний лагерь" на ум, конечно же, сразу приходит "Пятница, 13-е" - и "Sleepaway Camp" составляет удивительный контраст с этой первой ассоциацией. В серии про Хрустальное озеро в одноимённом лагере лишь пару раз вообще присутствовали дети, и даже если они были, то ни убийца, ни авторы фильмов не уделяли им никакого внимания. Напротив, в "Sleepaway Camp" дети не только присутствуют - именно они являются главными героями, а вожатые появляются лишь постольку-поскольку. Фактически, этот фильм ближе не к "Пятнице, 13-му", а к чему-то типа "Сто дней после детства" - это история о подростках, неловкости первых отношений и тому подобном, только с убийствами (которые при этом, повторюсь, скорее факультативны и не стоят в центре действия).

Даже не принимая во внимание финальный поворот сюжета, который скорее подчеркивает ту же тему, чем привносит что-то принципиально новое, "Sleepaway Camp" подчеркивает специфику раннего пубертата, когда девочки и мальчики уже понимают, что они отличаются сильнее, чем казалось раньше, и уже интересуются друг другом больше, чем раньше, но ещё не знают хорошенько, что с этим интересом делать. Вот твоя ровесница, с которой вы нормально и непринуждённо общались прошлым летом, за год приобрела женственные формы и теперь общается с парнями из старшей группы, а тебя называет малышом. Вот ты целуешь девочку, которой вроде бы нравишься, я она обижается и уходит - а почему, разве это не то, что вам положено делать, ей самой разве не хочется? "Sleepaway Camp" отлично воспроизводит ту густую смесь детской наивности, глупых приколов и серьёзного соперничества при игре в "зарницу" с отупляющими волнами впервые проснувшихся гормонов, которая так тесно связана с летними лагерями.

Но то, что убийства не стоят в центре фильма, не значит, что он плох как слэшер. Хотя, безусловно, нестандартен - собственно, тут всего пара сцен, где убийца действительно slashes, в остальном же речь идёт о более тонких методах убийства, имитирующих несчастные случаи. Более тонких, но не менее жестоких: обвариться крутым кипятком или быть до смерти зажаленным пчелами - неплохая альтернатива смерти от мачете. Вместо крупных планов разрубаемой плоти и окровавленных орудий убийств Хилтзик демонстрирует долгие планы с изуродованными, искажёнными агонией телами, заставляя зрителя ёжиться при мысли о пережитых жертвами ощущениях, и это работает (в частности потому, что спецэффекты вполне неплохи по меркам этого сегмента кино). В финальных сценах фильма, где действие происходит почти в полной темноте (не мешающей разглядеть то, что нужно разглядеть, в отличие от многих подобных сцен, но оставляющей зрителя в достаточном напряжении из-за того, чего ему не видно), неплохо нагнетена и паника, когда об имитации несчастных случаев речь уже не идёт, а счёт трупов растёт стремительно. Да и немигающий взгляд Анжелы неплохо создаёт саспенс, даже до того, как происходит первое убийство.

Вообще актёрская игра - неожиданно сильная сторона "Sleepaway Camp". Поскольку акцент тут на взаимодействии персонажей, а не беготне по лесу и кровавом расчленении, это важный аспект, и актёры действительно не подводят. Фелисса Роуз, Джонатан Тирстен и Кристофер Коллет (исполняющие роли Анжелы, Рикки и его друга Пола соответственно) играют вполне верибельных и симпатичных подростков, причём Роуз выглядит выразительно даже в первой трети фильма, где у неё нет реплик. У взрослых роли поменьше, но и они вполне убедительны. Конечно, Дезри Гулд в роли тёти Марты выглядит более чем странно, но персонаж именно таким и должен быть. Единственное явно слабое звено в актёрском ансамбле, на мой взгляд, это Карен Филдс в роли Джуди - по какой-то причине она строит гримасы, вернее, одну и ту же гримасу, произнося каждую свою реплику, и смотреть на это тяжко.

Конечно, есть у "Sleepaway Camp" и другие недостатки. При том, что сценарий в целом крепок и внятен, тут встречаются порой пассажи типа "-Доктор, каков ваш прогноз? -Он получил серьёзные ожоги", да и монологи директора лагеря ближе к финалу хоть и отчасти оправданы сюжетно, смотрятся всё же как неловкий приём. Финальные кадры картины, при всей их узнаваемости, вызывают и недоумение - я имею ввиду буквально последний кадр с широко открытым ртом.

Тем не менее, фильм довольно сильный и интересный, как минимум - не банальный.

вторник, 28 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

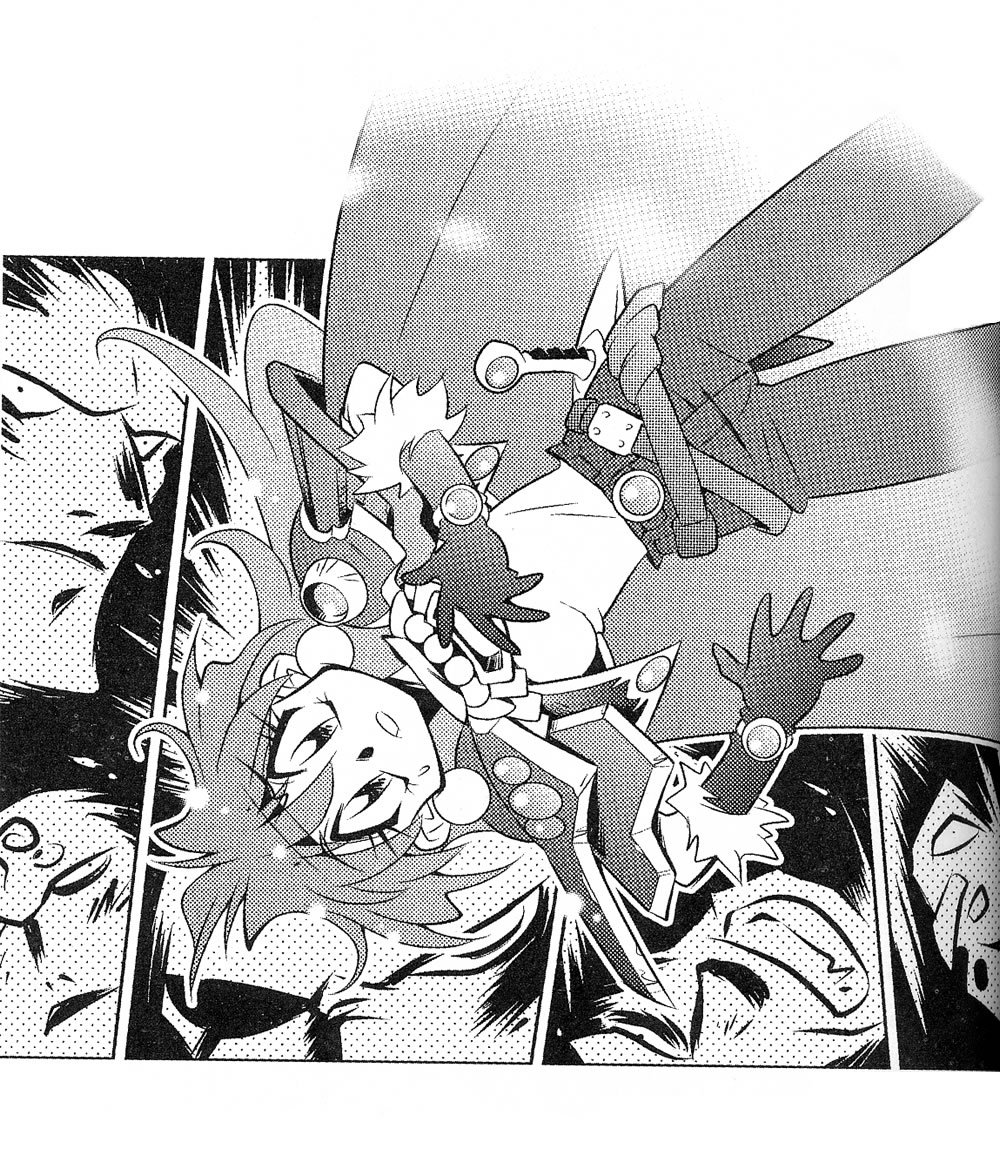

О "One-Punch Man" мне рассказал хороший друг около года назад. Тогда он вывалил на меня целую кучу рекомендаций, и эта не показалась мне интересной - я даже названия манги не запомнил и заново столкнулся с ней чуть позже, когда волну популярности подогрел начавший выходить сериал. А сейчас я наконец-то с ней ознакомился (в рисовке Юсукэ Мураты, а не в оригинальном варианте ONE) и удивляюсь, чего же я ждал так долго.

"One-Punch Man" - это пародия на жанр сёнэна и в первую очередь на его столпы типа "Dragon Ball". Хотя "пародия" - не совсем точное слово; скорее ONE просто использует каноны, штампы и сюжетные модели сёнэна для создания комедийного эффекта. Нельзя даже сказать, что он доводит их до абсурда - "One-Punch Man" лишь самую чуточку абсурднее своих духовных предков (благо они и сами известны своей гиперболичностью).

Главный герой в какой-то момент решил стать героем и с помощью неуклонного выполнения изнурительных физических упражнений (одновременно и малореальных, и вполне умеренных) стал непобедим. Саитама очевидным образом уникален - настолько уникален, что лишь самые близкие к вершине сил и мастерства персонажи способны вообще оценить его уровень, - но в то же время манга постоянно подчеркивает, что он самый обычный средний человек, и ничего кроме труда, волевого решения и веры в себя за его способностью останавливать хвост Годзиллы лбом и прыгать с Луны на Землю. Приятным и неожиданным поворотом является то, что, хотя Саитама и относится к своей работе героя отчасти несерьёзно, регулярно отвлекаясь даже посреди боя, это происходит не от того, что он не понимает, что происходит вокруг, а как раз оттого, что он хорошо осознаёт собственную силу.

Если Саитама - нестандартный герой сёнэна (хотя в то же время и очень типичный), то остальные персонажи созданы подчеркнуто по лекалам, от киборга-мстителя до усатого старого наставника по боевым искусствам. Лично мой любимый персонаж помимо Саитамы - Сверхзвуковой Соник со скоростью звука, не только из-за его шикарной фигуры, но благодаря той детской непосредственности, с которой он проявляет ту же фиксацию на Саитаме , что Генос демонстрирует так серьёзно. Ну и из-за фигуры тоже, конечно. Второй мой фаворит - Гомо-Гомо Зэк, самый, наверное, нестандартнфый, в противовес упомянутым выше стереотипам, персонаж этой манги (по крайней мере, в плане мотивации). Особая статья - монстры и их великолепно описательные имена, а также их однообразно-непредсказуемые предыстории. Единственное, за что "One-Punch Man" не похвалишь - полное отсутствие интересных женских персонажей; женских персонажей там, в общем-то, и всего два, и без тех сюжет ничего бы не потерял. Впрочем, нельзя быть совершенством во всём.

Что в этой манге совершенно, так это рисовка. "One-Punch Man" - образцовый пример кармического воздаяния - после того, как его рисовал ONE, у которого это выходит лишь немногим лучше, чем у меня, во искупление этого за неё взялся Юсукэ Мурата, который рисует потрясающе, причём всё - мимику, дизайны персонажей, экшн, фоны, пафосные стойки, монстров... Про экшн вообще разговор особый. Я искренне не понимаю, зачем этой манге было аниме, потому что она уже практически анимирована, причем на невероятном уровне. Многие ударные сцены отрисованы практически покадрово, и при чтении движение буквально видно - да ещё и с движением "камеры" в трёх измерениях. Вообще, надо сказать, у Мураты удивительное чувство момента и способность транслировать его через рисунок, в его манге работают приколы, построенные на длинных паузах или, напротив, внезапном действии в точно рассчитанный момент, которые, казалось бы, возможны лишь в имеющих временное измерение форматах медиа.

В общем, "One-Punch Man" хорош. Очень хорош. Дико хорош. Безумно увлекателен, к тому же. И очень потенциален как фандом, мне кажется. Так что рекомендую.

"One-Punch Man" - это пародия на жанр сёнэна и в первую очередь на его столпы типа "Dragon Ball". Хотя "пародия" - не совсем точное слово; скорее ONE просто использует каноны, штампы и сюжетные модели сёнэна для создания комедийного эффекта. Нельзя даже сказать, что он доводит их до абсурда - "One-Punch Man" лишь самую чуточку абсурднее своих духовных предков (благо они и сами известны своей гиперболичностью).

Главный герой в какой-то момент решил стать героем и с помощью неуклонного выполнения изнурительных физических упражнений (одновременно и малореальных, и вполне умеренных) стал непобедим. Саитама очевидным образом уникален - настолько уникален, что лишь самые близкие к вершине сил и мастерства персонажи способны вообще оценить его уровень, - но в то же время манга постоянно подчеркивает, что он самый обычный средний человек, и ничего кроме труда, волевого решения и веры в себя за его способностью останавливать хвост Годзиллы лбом и прыгать с Луны на Землю. Приятным и неожиданным поворотом является то, что, хотя Саитама и относится к своей работе героя отчасти несерьёзно, регулярно отвлекаясь даже посреди боя, это происходит не от того, что он не понимает, что происходит вокруг, а как раз оттого, что он хорошо осознаёт собственную силу.

Если Саитама - нестандартный герой сёнэна (хотя в то же время и очень типичный), то остальные персонажи созданы подчеркнуто по лекалам, от киборга-мстителя до усатого старого наставника по боевым искусствам. Лично мой любимый персонаж помимо Саитамы - Сверхзвуковой Соник со скоростью звука, не только из-за его шикарной фигуры, но благодаря той детской непосредственности, с которой он проявляет ту же фиксацию на Саитаме , что Генос демонстрирует так серьёзно. Ну и из-за фигуры тоже, конечно. Второй мой фаворит - Гомо-Гомо Зэк, самый, наверное, нестандартнфый, в противовес упомянутым выше стереотипам, персонаж этой манги (по крайней мере, в плане мотивации). Особая статья - монстры и их великолепно описательные имена, а также их однообразно-непредсказуемые предыстории. Единственное, за что "One-Punch Man" не похвалишь - полное отсутствие интересных женских персонажей; женских персонажей там, в общем-то, и всего два, и без тех сюжет ничего бы не потерял. Впрочем, нельзя быть совершенством во всём.

Что в этой манге совершенно, так это рисовка. "One-Punch Man" - образцовый пример кармического воздаяния - после того, как его рисовал ONE, у которого это выходит лишь немногим лучше, чем у меня, во искупление этого за неё взялся Юсукэ Мурата, который рисует потрясающе, причём всё - мимику, дизайны персонажей, экшн, фоны, пафосные стойки, монстров... Про экшн вообще разговор особый. Я искренне не понимаю, зачем этой манге было аниме, потому что она уже практически анимирована, причем на невероятном уровне. Многие ударные сцены отрисованы практически покадрово, и при чтении движение буквально видно - да ещё и с движением "камеры" в трёх измерениях. Вообще, надо сказать, у Мураты удивительное чувство момента и способность транслировать его через рисунок, в его манге работают приколы, построенные на длинных паузах или, напротив, внезапном действии в точно рассчитанный момент, которые, казалось бы, возможны лишь в имеющих временное измерение форматах медиа.

В общем, "One-Punch Man" хорош. Очень хорош. Дико хорош. Безумно увлекателен, к тому же. И очень потенциален как фандом, мне кажется. Так что рекомендую.

понедельник, 27 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Просто обнажённая, почти плоскогрудая вампирша.

Девушка из незнакомого мне фандома бреется, простенько, но мило.

В этой рубрике явно маловато короткостриженных девушек, не правда ли?

А вот эта девушка не брилась, зато какой пресс накачала!..

Обнажённая Мерида... окей, окей, Морриган. Кого мы обманываем.

Stupid... sexy... werewolf?..

Немного бондажа с Тэмари и Хинатой...

И просто нэка на нудистском пляже.

Вы знаете мою слабость к купающимся и парящимся девушкам.

Девушка из незнакомого мне фандома бреется, простенько, но мило.

В этой рубрике явно маловато короткостриженных девушек, не правда ли?

А вот эта девушка не брилась, зато какой пресс накачала!..

Обнажённая Мерида... окей, окей, Морриган. Кого мы обманываем.

Stupid... sexy... werewolf?..

Немного бондажа с Тэмари и Хинатой...

И просто нэка на нудистском пляже.

Вы знаете мою слабость к купающимся и парящимся девушкам.

воскресенье, 26 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

by ぼぼすけ

суббота, 25 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Попросили тут написать десять фактов обо мне. Ну попробую вспомнить что-то, что я тут не сильно затрепал.

Итак...

Итак...

23:51

Доступ к записи ограничен

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

пятница, 24 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" отличается от большинства других образцов жанра christploitation тем, что его создатели старались. В большинстве случаев авторы таких произведений, что у нас, что на Западе, разумно считают, что Иисус прекрасно продаётся со времён Иуды Искариота, так что если на товаре поставить крестик, то можно никаких усилий не прикладывать - миллионы верующих купят его и так. Что и подтверждается на практике. А вот создатели "Серафимы", кажется, всерьёз пытались сделать его хорошо - у них не хватило ни таланта, ни денег, ни вкуса, но старание это всё же придаёт мультфильму хоть какую-то индивидуальность.

В частности, не лишён потенциала сюжет. Серафима - дочь репрессированного священника, живущая в доме ребёнка вместе с другим сиротами. Она мало что помнит об отце и почти ничего - о его вере, но хранит крестик - скорее как память о той, прежней жизни, чем как символ осознанного исповедания. Но вот она знакомится с уборщицей дома ребёнка, которая хранит православные дореволюционные традиции, и Серафима начинает познавать значение и смысл того креста, который носила. В то же время девочка сближается с Ритой, другой сироткой, не вписывающейся в коллектив из-за нелюдимости и живого воображения; Рита уверяет, что общается с феями, и не одобряет проснувшегося в серафиме интереса к вере, а зритель довольно быстро понимает, что "феи" - создания прямо инфернальные...

Описанный мною сюжет действительно интересен и создаёт хороший конфликт, он даёт возможность и рассказать о православии, и показать предполагаемую опасность разного рода оккультизма в форме менее брутальной, чем в пресловутых "Детях против волшебников"... На осознании Серафимой разницы между эскейпизмом Ритиных фантазий и подлинной надеждой, которую предлагает вера её родителей, сржнго было бы построить одновременно и поучительный сюжет, и неплохую драму.

...Но почему-то это занимает не более трети фильма.

Сюжет с Ритой буквально никуда не идёт, и она быстро сливается с массовкой детдома, а фокус внимания смещается с этого конфликта на гораздо более простой и прямолинейный - администрация дома ребёнка решительно не желает, чтоб их воспитанница верила в Бога. Не желают настолько, что готовы отправить её в исправительную колонию только на этом основании (причём, опять же, у фильма была возможность обосновать эту угрозу реалистичнее, но в итоге причина озвучивается именно так). Этот сюжет гораздо менее интересен, куда прямолинейнее и топорнее.

Ещё один сюжетный момент, который я не назвал бы собственно недоработкой, но к которому лично у меня есть вопросы. Действие "Серафимы" приходится как раз на Страстную седмицу, и сюжет более чем очевидно перекликается с евангельскими событиями - но при этом о Христе в мультфильме вовсе не говорится, а вместо этого показывают наиболее растиражированные фрагменты жития Серафима Саровского (которого, право же, и так поминают в любых медиа, ориентированных на популяризацию православия). С одной стороны, авторов "Серафимы" можно понять: тема более чем деликатная, и, возможно, они сочли неуместным затрагивать её в детском мультфильме; но в таком случае зачем явно педалировать тему страстей, тем более, что, видимо, фильм рассчитан на таких же, как Серафима, плохо знающих православие детей, которые сами эти намёки не считают? При этом смысловая связь истории девочки и рассказа о святом оказывается очень слабой, ведь именно примера стойкости перед гонениями Серафим собой не являет, так что моменты с ним кажутся просто вставной новеллой.

С персонажами ситуация та же самая - авторы старались, но у них не вышло. Вроде попытались придать какой-то глубины и достоверности директору детдома, инвалиду, мучающемуся от того, что застрял во время войны в тылу, но это всё равно выглядит сюжетной схемой. Рита поначалу приобретает некоторую живость, но все равно в итоге превращается в сюжетный инструмент. А Серафима именно им и является с самого начала - её роль сводится к тому, чтоб задавать вопросы старушке-уборщице да быть примером стойкости в вере. Довольно халтурная работа взрослых актёров озвучания и очевидный непрофессионализм детей делу совсем не помогают.

Перейдём от "что" к "как". Ясно, что сравнивать графику отечественных мультфильмов с работами Pixar и DreamWorks попросту несправедливо. Но качество анимации в "Серафиме" едва ли не уступает, скажем, "Барбоскиным" - отечественному телесериалу, при том, что это - фильм для проката в кинотеатрах! Конечно, это не уровень грядущих "Детей против волшебников", но это всё же откровенно стыдный уровень. Ни качество текстур, ни выразительность лиц, ни собственно анимация (о, эти движения плохих марионеток!) не радуют глаз - да что там, не смотрятся хоть бы пристойно для кинопроката в 2015 году.

Авторы честно пытались компенсировать техническую слабост фильма интересными дизайнерскими решениями, но и к ним есть вопросы. Сюрреалистические видения Серафимы вызывают довольно противоречивые эмоции, причём, чем дальше, тем больше: если пряники, плавающие в светящемся чае, или прыжки по лепесткам, в общем, адекватны детскому восприятию, хоть и визуально порой выглядят странно, то река и рощи кислотных цветов и дальнейший подъём к Божьему престолу в стиле клипов эпохи раннего диско... Безусловно, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, и любые средства выразительности будут тут не вполне адекватны теме (а значит, остаются на усмотрение авторов), но всё же, мне кажется, видения Серафимы отдают китчем. А двухмерные рисованные фоны хоть и смотрятся получше 3D-моделей, но скорее акцентируют их убожество.

Но я заранее уверен - у "Серафимы" будут и продолжение, и клоны-подражания.Ведь по отзывам зрителей видно: за тематику они готовы прощать и ошибки сценария, и слабость графики, а значит, можно без особых усилий, да ещё и с государственной поддержкой, клепать под лейблом православия любую халтуру и выходить в плюс.

В частности, не лишён потенциала сюжет. Серафима - дочь репрессированного священника, живущая в доме ребёнка вместе с другим сиротами. Она мало что помнит об отце и почти ничего - о его вере, но хранит крестик - скорее как память о той, прежней жизни, чем как символ осознанного исповедания. Но вот она знакомится с уборщицей дома ребёнка, которая хранит православные дореволюционные традиции, и Серафима начинает познавать значение и смысл того креста, который носила. В то же время девочка сближается с Ритой, другой сироткой, не вписывающейся в коллектив из-за нелюдимости и живого воображения; Рита уверяет, что общается с феями, и не одобряет проснувшегося в серафиме интереса к вере, а зритель довольно быстро понимает, что "феи" - создания прямо инфернальные...

Описанный мною сюжет действительно интересен и создаёт хороший конфликт, он даёт возможность и рассказать о православии, и показать предполагаемую опасность разного рода оккультизма в форме менее брутальной, чем в пресловутых "Детях против волшебников"... На осознании Серафимой разницы между эскейпизмом Ритиных фантазий и подлинной надеждой, которую предлагает вера её родителей, сржнго было бы построить одновременно и поучительный сюжет, и неплохую драму.

...Но почему-то это занимает не более трети фильма.

Сюжет с Ритой буквально никуда не идёт, и она быстро сливается с массовкой детдома, а фокус внимания смещается с этого конфликта на гораздо более простой и прямолинейный - администрация дома ребёнка решительно не желает, чтоб их воспитанница верила в Бога. Не желают настолько, что готовы отправить её в исправительную колонию только на этом основании (причём, опять же, у фильма была возможность обосновать эту угрозу реалистичнее, но в итоге причина озвучивается именно так). Этот сюжет гораздо менее интересен, куда прямолинейнее и топорнее.

Ещё один сюжетный момент, который я не назвал бы собственно недоработкой, но к которому лично у меня есть вопросы. Действие "Серафимы" приходится как раз на Страстную седмицу, и сюжет более чем очевидно перекликается с евангельскими событиями - но при этом о Христе в мультфильме вовсе не говорится, а вместо этого показывают наиболее растиражированные фрагменты жития Серафима Саровского (которого, право же, и так поминают в любых медиа, ориентированных на популяризацию православия). С одной стороны, авторов "Серафимы" можно понять: тема более чем деликатная, и, возможно, они сочли неуместным затрагивать её в детском мультфильме; но в таком случае зачем явно педалировать тему страстей, тем более, что, видимо, фильм рассчитан на таких же, как Серафима, плохо знающих православие детей, которые сами эти намёки не считают? При этом смысловая связь истории девочки и рассказа о святом оказывается очень слабой, ведь именно примера стойкости перед гонениями Серафим собой не являет, так что моменты с ним кажутся просто вставной новеллой.

С персонажами ситуация та же самая - авторы старались, но у них не вышло. Вроде попытались придать какой-то глубины и достоверности директору детдома, инвалиду, мучающемуся от того, что застрял во время войны в тылу, но это всё равно выглядит сюжетной схемой. Рита поначалу приобретает некоторую живость, но все равно в итоге превращается в сюжетный инструмент. А Серафима именно им и является с самого начала - её роль сводится к тому, чтоб задавать вопросы старушке-уборщице да быть примером стойкости в вере. Довольно халтурная работа взрослых актёров озвучания и очевидный непрофессионализм детей делу совсем не помогают.

Перейдём от "что" к "как". Ясно, что сравнивать графику отечественных мультфильмов с работами Pixar и DreamWorks попросту несправедливо. Но качество анимации в "Серафиме" едва ли не уступает, скажем, "Барбоскиным" - отечественному телесериалу, при том, что это - фильм для проката в кинотеатрах! Конечно, это не уровень грядущих "Детей против волшебников", но это всё же откровенно стыдный уровень. Ни качество текстур, ни выразительность лиц, ни собственно анимация (о, эти движения плохих марионеток!) не радуют глаз - да что там, не смотрятся хоть бы пристойно для кинопроката в 2015 году.

Авторы честно пытались компенсировать техническую слабост фильма интересными дизайнерскими решениями, но и к ним есть вопросы. Сюрреалистические видения Серафимы вызывают довольно противоречивые эмоции, причём, чем дальше, тем больше: если пряники, плавающие в светящемся чае, или прыжки по лепесткам, в общем, адекватны детскому восприятию, хоть и визуально порой выглядят странно, то река и рощи кислотных цветов и дальнейший подъём к Божьему престолу в стиле клипов эпохи раннего диско... Безусловно, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, и любые средства выразительности будут тут не вполне адекватны теме (а значит, остаются на усмотрение авторов), но всё же, мне кажется, видения Серафимы отдают китчем. А двухмерные рисованные фоны хоть и смотрятся получше 3D-моделей, но скорее акцентируют их убожество.

Но я заранее уверен - у "Серафимы" будут и продолжение, и клоны-подражания.Ведь по отзывам зрителей видно: за тематику они готовы прощать и ошибки сценария, и слабость графики, а значит, можно без особых усилий, да ещё и с государственной поддержкой, клепать под лейблом православия любую халтуру и выходить в плюс.

четверг, 23 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Второй том "Блэксэда" (содержащий третий и четвертый выпуски комикса, напомню, из-за приятной специфики российских изданий) произвёл более смешанное впечатление, чем первый. Может, виной тому ушедший эффект новизны и первого восторга, а может, легкие недоработки и огрехи мне и не привиделись...

Третья история о коте-детективе, "Красная душа", заходит чуть глубже на территорию политического триллера, чем вторая, и после расизма затрагивает ещё одну обязательную тему в сеттинге ранних 50-х: страх перед коммунистами и ядерной войной, вместе и по отдельности. Оказывается, Блэксэд знаком с Отто Либбером, крупным учёном, принявшим участие в создании водородной бомбы, а сейчас читающим публичные лекции о пацифизме и мирном атоме. Отец Либбера был филантропом и поднимал плохой район, в котором вырос Блэксэд. Сейчас Либбер принадлежит к левацкому кружку, собравшемуся вокруг богатого плейбоя, которые едва ли вникает в авангардистские поиски и политические воззрения людей, которых принимает на своей вилле. Но, конечно, это общество вызывает поток критики со стороны патриотически настроенных политиков... А вслед за критикой приходят убийства.

Сюжет в этом выпуске интересный, но несколько сумбурный. Такой истории, как мне кажется, нужен бы объём в два-три раза больше. Стремление сделать историю в рамках каждого альбома "герметичной" не пошло в данном случае Каналесу на пользу: сюжетные повороты следуют один за другим, и за ними непросто уследить; но главная беда в том, что темой выпуска, как я понимаю, должна была стать многослойность людей, то, на какие неожиданные повороты воззрений они способны или какое противоречивое прошлое могут скрывать, - однако эти противоречия и неожиданности начинаются, когда мы с героями ещё толком не познакомились, в случае с центральными персонажами альбома, такие зигзаги происходят за десяток страниц, и в итоге эффект неожиданности полностью нивелируется. Я не узнал Отто Либбера и не привык к нему достаточно, чтоб дальнейшие разоблачения затронули меня эмоционально. Комиксу явно тесно в заданном ему объёме.

Вторая история, "Ад безмолвия", вышла более цельной, благо там как раз с соотношением объёма и камерности всё в порядке. В этом сюжете на смену Сан-Лос-Нью-Дженериксити, в котором развивается действие большей части "Блэксэда", приходит Нью-Орлеан, а с ним и неизбежные атрибуты этого города - мракобесие и джаз (и ещё Марди-Гра). Джазиста и по совместительству героинового наркомана и поручает разыскать Блэксэду его продюсер, который умирает от рака и держится только на магии вуду (по его собственному убеждению, по крайней мере). История рассказана любопытно: обрамляющий сюжет занимает одну ночь - кульминационный момент расследования, но постоянно всплывают флэшбэки к его более ранним этапам, а также и предыстории этого дела. В этой истории очень хороша атмосфера (впрочем, с этим в "Блэксэде" всегда порядок), а вот к логике повествования можно и придраться - почему, например, Дюпре так резко и странно сменил сферу деятельности? Или зачем вообще было искать Себастьяна?.. В целом этот альбом показался мне на уровне самой первой истории о Блэксэде, "Где-то среди теней" - очень стильно и увлекательно, но без глубины и драматизма "Полярной нации".

(Не могу в скобках не отметить, впрочем, subplot с Уикли, которому постоянно не хватает времени на женщин; моя любимая часть этого выпуска).

Рисунок Хуанхо Гуарнидо хвалить как-то неудобно - это выдающаяся работа даже по меркам BdS, и от выпуска к выпуску планка ничуть не снижается. Виды карнавального Нью-Орлеана и вид на испытания ядерной бомбы, сюрреалистические видения или игра с освещением в разных сценах - в тёмных барах и в полдень при задёрнутых шторах, при керосиново1 лампе и в тени листьев. Именно благодаря Гурнидо все новые персонажи запоминаются, даже если их почти не раскрыл сюжет - их образы, их мимика и их манеры делают их на 200% живыми - особенно относится к "Красной душе", любовный интерес в которой совершенно очаровательна - и чисто визуально.

Словом, "Блэксэд" - сплошное удовольствие, даже если в нём и заметны некоторые ухабы.

Третья история о коте-детективе, "Красная душа", заходит чуть глубже на территорию политического триллера, чем вторая, и после расизма затрагивает ещё одну обязательную тему в сеттинге ранних 50-х: страх перед коммунистами и ядерной войной, вместе и по отдельности. Оказывается, Блэксэд знаком с Отто Либбером, крупным учёном, принявшим участие в создании водородной бомбы, а сейчас читающим публичные лекции о пацифизме и мирном атоме. Отец Либбера был филантропом и поднимал плохой район, в котором вырос Блэксэд. Сейчас Либбер принадлежит к левацкому кружку, собравшемуся вокруг богатого плейбоя, которые едва ли вникает в авангардистские поиски и политические воззрения людей, которых принимает на своей вилле. Но, конечно, это общество вызывает поток критики со стороны патриотически настроенных политиков... А вслед за критикой приходят убийства.

Сюжет в этом выпуске интересный, но несколько сумбурный. Такой истории, как мне кажется, нужен бы объём в два-три раза больше. Стремление сделать историю в рамках каждого альбома "герметичной" не пошло в данном случае Каналесу на пользу: сюжетные повороты следуют один за другим, и за ними непросто уследить; но главная беда в том, что темой выпуска, как я понимаю, должна была стать многослойность людей, то, на какие неожиданные повороты воззрений они способны или какое противоречивое прошлое могут скрывать, - однако эти противоречия и неожиданности начинаются, когда мы с героями ещё толком не познакомились, в случае с центральными персонажами альбома, такие зигзаги происходят за десяток страниц, и в итоге эффект неожиданности полностью нивелируется. Я не узнал Отто Либбера и не привык к нему достаточно, чтоб дальнейшие разоблачения затронули меня эмоционально. Комиксу явно тесно в заданном ему объёме.

Вторая история, "Ад безмолвия", вышла более цельной, благо там как раз с соотношением объёма и камерности всё в порядке. В этом сюжете на смену Сан-Лос-Нью-Дженериксити, в котором развивается действие большей части "Блэксэда", приходит Нью-Орлеан, а с ним и неизбежные атрибуты этого города - мракобесие и джаз (и ещё Марди-Гра). Джазиста и по совместительству героинового наркомана и поручает разыскать Блэксэду его продюсер, который умирает от рака и держится только на магии вуду (по его собственному убеждению, по крайней мере). История рассказана любопытно: обрамляющий сюжет занимает одну ночь - кульминационный момент расследования, но постоянно всплывают флэшбэки к его более ранним этапам, а также и предыстории этого дела. В этой истории очень хороша атмосфера (впрочем, с этим в "Блэксэде" всегда порядок), а вот к логике повествования можно и придраться - почему, например, Дюпре так резко и странно сменил сферу деятельности? Или зачем вообще было искать Себастьяна?.. В целом этот альбом показался мне на уровне самой первой истории о Блэксэде, "Где-то среди теней" - очень стильно и увлекательно, но без глубины и драматизма "Полярной нации".

(Не могу в скобках не отметить, впрочем, subplot с Уикли, которому постоянно не хватает времени на женщин; моя любимая часть этого выпуска).

Рисунок Хуанхо Гуарнидо хвалить как-то неудобно - это выдающаяся работа даже по меркам BdS, и от выпуска к выпуску планка ничуть не снижается. Виды карнавального Нью-Орлеана и вид на испытания ядерной бомбы, сюрреалистические видения или игра с освещением в разных сценах - в тёмных барах и в полдень при задёрнутых шторах, при керосиново1 лампе и в тени листьев. Именно благодаря Гурнидо все новые персонажи запоминаются, даже если их почти не раскрыл сюжет - их образы, их мимика и их манеры делают их на 200% живыми - особенно относится к "Красной душе", любовный интерес в которой совершенно очаровательна - и чисто визуально.

Словом, "Блэксэд" - сплошное удовольствие, даже если в нём и заметны некоторые ухабы.

вторник, 21 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Я редко пишу рецензии на порно, но для "Suckula" 1973 года не могу не сделать исключение. Это... нечто.

Фильм подан как телепрограмма вроде тех, что можно увидеть на каналах Рен-ТВ и ТВ-3: ведущий обещает эксклюзивное расследование о жизни вампиров в Лос-Анджелесе и переключается то на репортаж с места событий, то на "подлинные кадры, заснятые нашим оператором", причём почти перед каждым таким сюжетом следует рекламный блок. Думаю, нет нужды уточнять, что фильм насквозь пародийный - причём, как мне кажется, пародируются сразу и подобные программы, и подобные поджанры порнографии, как известно, часто имитирующей как "непостановочные съемки", так и все вообразимые не-эротические жанры и медиа-форматы. Вообще, похоже, что именно комедийная составляющая фильма была для его создателей на первом плане, и они несомненно веселились вовсю в процессе съёмок.

Если вам кажутся забавными неубедительная имитация немого кино, сюрреалистическая реклама с привязчивым джинглом или усатый мужчина в парике в роли журналистки - поздравляю, вы нашли кино специально по вашим запросам. Если же нет - не отчаивайтесь, ведь есть ещё оргазмические лица! Существует довольно популярное представление, что лица кончающих мужчин выглядят очень потешно; сам я не имею мнения по этому поводу, так как в моей жизни было маловато секса с мужчинами, но могу гарантировать, что лучшей иллюстрации к этой теории, чем "Suckula", вы не найдете. То, что тут сопровождает предполагаемый оргазм, обычно называется "актёры оригинального жанра с комическим экзерсисами"; описать это невозможно, как, видимо, и ощущения Дракулы от минета. Но даже если актёры не занимаются сексом, это не значит, что они не развлекаются! Бак Флауэр, актёр, кстати, засветившийся во множестве эпизодических ролей в мейнстримовом и вполне благопристойном кино, включая, в частности, "Назад в будущее", исполняет тут роль ведущего, а также журналистки, и его великолепно неловкая игра вполне достойна полноценной комедии без демонстрации гениталий и производит впечатление более чем сюрреалистическое.

К слову, о гениталиях. Эротическая составляющая фильма, как я уже отметил, явственно второстепенна для авторов, и это чувствуется, конечно. Признаться, я не пытался использовать это порно по прямому назначению, но едва ли у меня получилось бы: помимо отвлекающих гримас, "Suckula" изобилует не просто детальной демонстрацией, но и сверхкрупными планами первичных половых признаков героев, и это эротизма не особенно добавляет - просто потому, что зачастую в итоге мы смотрим просто на два трущихся друг о друга пука волос. Кроме того, любая эротическая активность тут длится без всяких вариаций две-три минуты как минимум, и, хотя выносливостью актёров можно восхититься, смотрится это несколько монотонно. Даже профессионализм всех участников и задор и энтузиазм очаровательной и горячей Бриджитт Мэйер не спасают ситуацию.

Тем проще воспринимать "Сакулу" именно как очень странную комедию.

Это... странный, но любопытный около-кинематографический опыт. но с ещё большим удовольствием я посмотрел бы "Монстры-мотоциклы, пожиравшие голых хиппи".

P.S. Советую вместо фильма посмотреть обзор Cinema Snob'а на него - там есть большая часть смешных лиц и нет однообразно качающихся мошонок.

Фильм подан как телепрограмма вроде тех, что можно увидеть на каналах Рен-ТВ и ТВ-3: ведущий обещает эксклюзивное расследование о жизни вампиров в Лос-Анджелесе и переключается то на репортаж с места событий, то на "подлинные кадры, заснятые нашим оператором", причём почти перед каждым таким сюжетом следует рекламный блок. Думаю, нет нужды уточнять, что фильм насквозь пародийный - причём, как мне кажется, пародируются сразу и подобные программы, и подобные поджанры порнографии, как известно, часто имитирующей как "непостановочные съемки", так и все вообразимые не-эротические жанры и медиа-форматы. Вообще, похоже, что именно комедийная составляющая фильма была для его создателей на первом плане, и они несомненно веселились вовсю в процессе съёмок.

Если вам кажутся забавными неубедительная имитация немого кино, сюрреалистическая реклама с привязчивым джинглом или усатый мужчина в парике в роли журналистки - поздравляю, вы нашли кино специально по вашим запросам. Если же нет - не отчаивайтесь, ведь есть ещё оргазмические лица! Существует довольно популярное представление, что лица кончающих мужчин выглядят очень потешно; сам я не имею мнения по этому поводу, так как в моей жизни было маловато секса с мужчинами, но могу гарантировать, что лучшей иллюстрации к этой теории, чем "Suckula", вы не найдете. То, что тут сопровождает предполагаемый оргазм, обычно называется "актёры оригинального жанра с комическим экзерсисами"; описать это невозможно, как, видимо, и ощущения Дракулы от минета. Но даже если актёры не занимаются сексом, это не значит, что они не развлекаются! Бак Флауэр, актёр, кстати, засветившийся во множестве эпизодических ролей в мейнстримовом и вполне благопристойном кино, включая, в частности, "Назад в будущее", исполняет тут роль ведущего, а также журналистки, и его великолепно неловкая игра вполне достойна полноценной комедии без демонстрации гениталий и производит впечатление более чем сюрреалистическое.

К слову, о гениталиях. Эротическая составляющая фильма, как я уже отметил, явственно второстепенна для авторов, и это чувствуется, конечно. Признаться, я не пытался использовать это порно по прямому назначению, но едва ли у меня получилось бы: помимо отвлекающих гримас, "Suckula" изобилует не просто детальной демонстрацией, но и сверхкрупными планами первичных половых признаков героев, и это эротизма не особенно добавляет - просто потому, что зачастую в итоге мы смотрим просто на два трущихся друг о друга пука волос. Кроме того, любая эротическая активность тут длится без всяких вариаций две-три минуты как минимум, и, хотя выносливостью актёров можно восхититься, смотрится это несколько монотонно. Даже профессионализм всех участников и задор и энтузиазм очаровательной и горячей Бриджитт Мэйер не спасают ситуацию.

Тем проще воспринимать "Сакулу" именно как очень странную комедию.

Это... странный, но любопытный около-кинематографический опыт. но с ещё большим удовольствием я посмотрел бы "Монстры-мотоциклы, пожиравшие голых хиппи".

P.S. Советую вместо фильма посмотреть обзор Cinema Snob'а на него - там есть большая часть смешных лиц и нет однообразно качающихся мошонок.

понедельник, 20 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

Питер Уир - режиссёр с очень неровной и достаточно жанрово многообразной фильмографией, но даже в неё вписать "Машины, которые съели Париж" сложновато. Название и время съёмок наводят на мысль о предельно дешёвом трэш-ужастике, какие обычно показывали double-feature c хардкорной эротикой, а имя режиссёра позволяет ожидать меланхолический фильм о поиске идентичности и фальши общества. На самом деле это ни то, ни другое, и в то же время - немного того, а немного другого.

Я нарушу привычную для меня структуру обзора и начну с центральной идеи и темы фильма, как я их понял, так как вывести их аналитически из таких составляющих фильма, как сюжет и визуальные образы, как я поясню ниже, не так просто. В центре фильма стоят, без сюрпризов, автомобили, которые играют роль эдаких амбивалентных сгустков магической маны или даже духов: они воплощают и даруют могущество, но в то же время опасны и своенравны, потенциально разрушительны. Все жители маленького городка Парижа заворожены этой магией и живут ею, но при этом демонстрируют два противоположных подхода к ней: взрослые, особенно представители властных структур, уничтожают машин и разбирают их на составные части, таким образом конвертируя в менее могущественные и ценные, но более контролируемые формы, тогда как "молодёжь" отдается всей мощи машин, отчасти теряя контроль над собой, но обретая могущество, в полной мере проявленное в финале фильма. Главный герой, Артур, в начале - своего рода автомобильный "импотент", и его личная история - это рассказ об обретении этого автомобильного могущества, о покорении мифического зверя - машины.

Но всё это - скорее интуитивное впечатление от фильма, так как, как я уже сказал, "Машины, которые съели Париж" не могут похвастаться внятной структурой или вполне однозначным образным рядом. Безусловно, это сюрреалистическая история абсурда, поэтому многие вопросы - например, на чём всё-таки держится экономика Парижа и почему "молодёжь", похоже, не имеет в городе родителей - задавать бессмысленно и не нужно; но есть и вопросы, важные для концепции фильма, ответа на которые всё равно нет (например, зачем Артура вообще оставили в живых и в своём уме и так старательно сохраняли), а также целые сюжетные линии, которые ни к чему не приводят, хотя им уделяют какое-то время немало внимания - я говорю в первую очередь про доктора и его эксперименты.

Возможно, проблема тут в первую очередь даже не в сценарии, а в монтаже. "Машины..." смонтированы ужасно. Зачастую тут вообще невозможно отличить переход между сценами и просто смену кадров в рамках одной сцены, монтаж аварий - центральных сцен фильма! - вызывает хохот, а главное - многие сюжетообразующие сцены почему-то вообще выброшены из фильма, и зрителю остается судорожно достраивать то, чего нам не показали. Я не знаю, недостаток ли это монтажа или Уир изначально почему-то не снимал принципиальные для истории сцены, но в любом случае решение было крайне неудачным и породило множество других проблем: вопросы к повествованию, неловкие диалоги, отсылающие к неизвестным зрителю событиям, рваный темпоритм...

Вообще, при выразительной, в целом, режиссуре и небезынтересном сценарии техническая реализация "Машин..." очень слабая. Операторскую работу можно охарактеризовать в лучшем случае как невыразительную (тут есть удачные видовые съёмки, но за них стоит благодарить скорее прекрасные местные ландшафты),а саундтрек, похоже, составили из записей в общественном доступе, причем страшную музыку можно было использовать лишь однократно, поэтому в напряженные моменты звучит что попало. Разве что тюнинг машин оказался действительно выразителен.

Что до актёрской игры, то необходимо сразу отметить великолепную работу Джона майллона в роли мэра - несомненно, самой яркой в фильме, радующей и полутонами, и сменой настроения; этот пугающий и странный персонаж - пожалуй, главная удача "Машин...". Уже ради одного мэра фильм стоит посмотреть. Также яркую игру продемонстрировал Крис Хейвуд, исполнивший роль санитара в госпитале и одновременно предводителя моторизованной "молодёжи". Терри Камиллери в роли Артура ничем особенно не запоминается - весь фильм он грустен и тревожен, лишь в финале показывает чуть больше ярких эмоций.

"Машины, которые съели Париж" - во всех отношениях странный, хотя также и любопытный фильм. Его сложно рекомендовать и непросто хвалить, его недоработки явно перевешивают интересные задумки, однако в итоге картина всё равно запоминается.

Я нарушу привычную для меня структуру обзора и начну с центральной идеи и темы фильма, как я их понял, так как вывести их аналитически из таких составляющих фильма, как сюжет и визуальные образы, как я поясню ниже, не так просто. В центре фильма стоят, без сюрпризов, автомобили, которые играют роль эдаких амбивалентных сгустков магической маны или даже духов: они воплощают и даруют могущество, но в то же время опасны и своенравны, потенциально разрушительны. Все жители маленького городка Парижа заворожены этой магией и живут ею, но при этом демонстрируют два противоположных подхода к ней: взрослые, особенно представители властных структур, уничтожают машин и разбирают их на составные части, таким образом конвертируя в менее могущественные и ценные, но более контролируемые формы, тогда как "молодёжь" отдается всей мощи машин, отчасти теряя контроль над собой, но обретая могущество, в полной мере проявленное в финале фильма. Главный герой, Артур, в начале - своего рода автомобильный "импотент", и его личная история - это рассказ об обретении этого автомобильного могущества, о покорении мифического зверя - машины.

Но всё это - скорее интуитивное впечатление от фильма, так как, как я уже сказал, "Машины, которые съели Париж" не могут похвастаться внятной структурой или вполне однозначным образным рядом. Безусловно, это сюрреалистическая история абсурда, поэтому многие вопросы - например, на чём всё-таки держится экономика Парижа и почему "молодёжь", похоже, не имеет в городе родителей - задавать бессмысленно и не нужно; но есть и вопросы, важные для концепции фильма, ответа на которые всё равно нет (например, зачем Артура вообще оставили в живых и в своём уме и так старательно сохраняли), а также целые сюжетные линии, которые ни к чему не приводят, хотя им уделяют какое-то время немало внимания - я говорю в первую очередь про доктора и его эксперименты.

Возможно, проблема тут в первую очередь даже не в сценарии, а в монтаже. "Машины..." смонтированы ужасно. Зачастую тут вообще невозможно отличить переход между сценами и просто смену кадров в рамках одной сцены, монтаж аварий - центральных сцен фильма! - вызывает хохот, а главное - многие сюжетообразующие сцены почему-то вообще выброшены из фильма, и зрителю остается судорожно достраивать то, чего нам не показали. Я не знаю, недостаток ли это монтажа или Уир изначально почему-то не снимал принципиальные для истории сцены, но в любом случае решение было крайне неудачным и породило множество других проблем: вопросы к повествованию, неловкие диалоги, отсылающие к неизвестным зрителю событиям, рваный темпоритм...

Вообще, при выразительной, в целом, режиссуре и небезынтересном сценарии техническая реализация "Машин..." очень слабая. Операторскую работу можно охарактеризовать в лучшем случае как невыразительную (тут есть удачные видовые съёмки, но за них стоит благодарить скорее прекрасные местные ландшафты),а саундтрек, похоже, составили из записей в общественном доступе, причем страшную музыку можно было использовать лишь однократно, поэтому в напряженные моменты звучит что попало. Разве что тюнинг машин оказался действительно выразителен.

Что до актёрской игры, то необходимо сразу отметить великолепную работу Джона майллона в роли мэра - несомненно, самой яркой в фильме, радующей и полутонами, и сменой настроения; этот пугающий и странный персонаж - пожалуй, главная удача "Машин...". Уже ради одного мэра фильм стоит посмотреть. Также яркую игру продемонстрировал Крис Хейвуд, исполнивший роль санитара в госпитале и одновременно предводителя моторизованной "молодёжи". Терри Камиллери в роли Артура ничем особенно не запоминается - весь фильм он грустен и тревожен, лишь в финале показывает чуть больше ярких эмоций.

"Машины, которые съели Париж" - во всех отношениях странный, хотя также и любопытный фильм. Его сложно рекомендовать и непросто хвалить, его недоработки явно перевешивают интересные задумки, однако в итоге картина всё равно запоминается.

воскресенье, 19 июня 2016

суббота, 18 июня 2016

Если выпало в империи родиться, pа неё и умирать придётся вскоре.(c) Сергей Плотов

В СССР определенный процент продукции для детей почти всегда был острополитическим, причём особенно заметным этот процент стал отчего-то не в, скажем, сталинские времена, а позже, ы эпоху оттепели и дальнейшего застоя. В таких книжках и фильмах обычно или была политическая аллегория, очевидная даже для первоклассника, если он слушал хоть иногда радио (как, например, в моей любимой книжке про "рукокрылых волшебников" с их фашиствующе-империалистическими замашками), либо напрямую показаны были шпионы и бандиты (обычно эти занятия совмещали) из неназванной, но отчётливо западной страны. Часто там были кубинские, вьетнамские или ещё какие-то дружественно-иностранные дети, на примере которых маленькие читатели и зрители могли увидеть, как любят их советскую родину в мире и как тяжело живётся их сверстникам вне опеки мудрой коммунистической партии. "Попутного ветра, «Синяя Птица»!" Михаила Ершова (единственный детский фильм этого режиссёра, кстати) является, что называется, сферическим представителем этого поджанра в вакууме. Поэтому фильм интересен не столько как кинопроизведение, сколько как памятник определённых направления и эпохи.

Подростки, победившие в международном конкурсе на тему мира во всём мире, в качестве приза отправляются в круиз на шхуне "Синяя Птица". В самом начале перед нами проходит целая череда персонажей из разных стран (многие из которых поданы в прекрасном расистски-стереотипном духе), но в дальнейшем они будут играть лишь роль практически безмолвной массовки. Настоящих персонажей тут всего двое: югославский мальчик без определённого характера и американский мальчик с характером премерзким. Последний гиперактивен и невероятно агрессивен, постоянно орёт и грубит, но отчего-то подан как положительный персонаж. Есть ещё английский мальчик, вся роль которого сводится к тому, что быть умным (даже сценарист понимал, что главным героям это не по плечу), да советская девочка, в которую влюбляется югослав... и, в общем, её характер этим фактом ограничен.

Большинство интернациональных детей не играет никакой роли в сюжете потому, что "Попутного ветра..." в первую очередь посвящен не установлению дружбы с представителями других народов и поискам общности, преодолевающей границы и расовые предрассудки. Он посвящён борьбе с наркомафией. Ведь, так как шхуну с детьми-призерами не досматривает таможня, на ней решили вывезти наркотики. И делают это немолодая женщина, представившаяся представительницей общества защиты животных, и акробат, которых капитан почему-то не спрашивает, какое отношение они вообще имеют к этой экспедиции. Главные герои - невыразительный югослав и неприятный американец - долго подозревают в чём-то нехорошем судового врача, но вышесказанное - не спойлер, так как фильм весьма целенаправленно выдаёт всю интригу зрителю с самого начала. Ну, чтоб смотреть было скучнее.

Вообще почти до самого конца фильм представляет собой просто набор слабо связанных эпизодов, не вызывающих интереса. Вот герои на пляже. Вот карабканье на мачту. Вот японец ни к селу, ни к городу упомянул Хиросиму. Вот вставной песенный номер. Создается впечатление, что сценарий дописывали уже в монтажной, пытаясь расположить бессвязный отснятый материал. При этом в "Попутного ветра..." есть и удачные эпизоды - но они тоже висят в воздухе. Так, очень хороша злодейка миссис Рипс в исполнении Блаженки Каталинич: в неё веришь, у неё есть характер и фактурность; с ней связан и едва ли не лучший эпизод фильма - когда миссис Рипс отказывается сесть за столом рядом с юношей из Сенегала и наталкивается на враждебность и неприятие со стороны всего корабля. К сожалению, этот отличный эпизод заканчивается, мягко говоря, малоудачно - в поддержу сенегальца остальные дети не только красят лица чёрным, что было бы понятно, но и изображают каких-то дикарей мумбо-юибо. Кхм. Лоремур, её напарник, не очень интересен как персонаж, но артист оригинального жанра Борис Марантов показывает действительно красивые и впечатляющие номера. Есть в фильме и красивые видовые съёмки. Игра Александра Гаврилова и Миленко Йовановича, исполнивших главные роли, не вызывает нареканий с учётом того, как мало простора для работы дал им сценарий. На этом, пожалуй, плюсы фильма заканчиваются.

"Попутного ветра, «Синяя Птица»!" - фильм безвредный, но также и совершенно, если можно так выразиться, бесполезный. Смотреть его как кино - не стоит, но можно ознакомиться как со своеобразным советским комаром, застывшим в янтаре кинематографа.

Подростки, победившие в международном конкурсе на тему мира во всём мире, в качестве приза отправляются в круиз на шхуне "Синяя Птица". В самом начале перед нами проходит целая череда персонажей из разных стран (многие из которых поданы в прекрасном расистски-стереотипном духе), но в дальнейшем они будут играть лишь роль практически безмолвной массовки. Настоящих персонажей тут всего двое: югославский мальчик без определённого характера и американский мальчик с характером премерзким. Последний гиперактивен и невероятно агрессивен, постоянно орёт и грубит, но отчего-то подан как положительный персонаж. Есть ещё английский мальчик, вся роль которого сводится к тому, что быть умным (даже сценарист понимал, что главным героям это не по плечу), да советская девочка, в которую влюбляется югослав... и, в общем, её характер этим фактом ограничен.

Большинство интернациональных детей не играет никакой роли в сюжете потому, что "Попутного ветра..." в первую очередь посвящен не установлению дружбы с представителями других народов и поискам общности, преодолевающей границы и расовые предрассудки. Он посвящён борьбе с наркомафией. Ведь, так как шхуну с детьми-призерами не досматривает таможня, на ней решили вывезти наркотики. И делают это немолодая женщина, представившаяся представительницей общества защиты животных, и акробат, которых капитан почему-то не спрашивает, какое отношение они вообще имеют к этой экспедиции. Главные герои - невыразительный югослав и неприятный американец - долго подозревают в чём-то нехорошем судового врача, но вышесказанное - не спойлер, так как фильм весьма целенаправленно выдаёт всю интригу зрителю с самого начала. Ну, чтоб смотреть было скучнее.

Вообще почти до самого конца фильм представляет собой просто набор слабо связанных эпизодов, не вызывающих интереса. Вот герои на пляже. Вот карабканье на мачту. Вот японец ни к селу, ни к городу упомянул Хиросиму. Вот вставной песенный номер. Создается впечатление, что сценарий дописывали уже в монтажной, пытаясь расположить бессвязный отснятый материал. При этом в "Попутного ветра..." есть и удачные эпизоды - но они тоже висят в воздухе. Так, очень хороша злодейка миссис Рипс в исполнении Блаженки Каталинич: в неё веришь, у неё есть характер и фактурность; с ней связан и едва ли не лучший эпизод фильма - когда миссис Рипс отказывается сесть за столом рядом с юношей из Сенегала и наталкивается на враждебность и неприятие со стороны всего корабля. К сожалению, этот отличный эпизод заканчивается, мягко говоря, малоудачно - в поддержу сенегальца остальные дети не только красят лица чёрным, что было бы понятно, но и изображают каких-то дикарей мумбо-юибо. Кхм. Лоремур, её напарник, не очень интересен как персонаж, но артист оригинального жанра Борис Марантов показывает действительно красивые и впечатляющие номера. Есть в фильме и красивые видовые съёмки. Игра Александра Гаврилова и Миленко Йовановича, исполнивших главные роли, не вызывает нареканий с учётом того, как мало простора для работы дал им сценарий. На этом, пожалуй, плюсы фильма заканчиваются.